УШУ – ЧИТА. Традиции житейская история (Продолжение) ЧАСТЬ I. В НАЧАЛЕ БЫЛО... КАРАТЭ

|

Не многие делайтесь учителями, зная, |

что мы подвергнемся большему осуждению. |

|

Апостол Иаков (Иак. 3:1) |

|

В достопамятном уже 1976-м в Чите “случайно пересеклись” и подружились трое... вполне еще себе молодых людей: коренной забайкалец инженер Владимир Попов, уже почти коренной (приехал в свое время из Средней Азии) юрист Игорь Трифонов и лейтенант Советской Армии Алексей Попов. Родился он в Польше. Учился – во Львове. По выпуску из военного училища... гипотетически должен был распределиться в Северную группу войск. (сиречь ту же Речь Посполитую). Практически же в 1975 году “случайно” оказался в столице Забайкалья и – одноименного военного округа. |

|

Троицу сблизила любовь к единоборствам. Игорь небезуспешно занимался дзюдо. Владимир – еще не так давно служил в окружной спортроте, был одним из перспективных “вольников”. Лейтенант СА, будучи курсантом, дважды чемпионил на первенствах родного училища по самбо. После – в составе сборной – выступал на чемпионате Прикарпатского военного округа. Словом, была любовь... Не совсем, правда, взаимная. Всем троим... чего-то не хватало в том, на что ушли не по одному году упорных, никак не детских, тренировок. |

|

За сатисфакциями... уже не совсем случайно все трое обратились – к каратэ. |

|

Лейтенант в курсантскую пору (1971–1975) часть каникулярно-отпускного времени проводил в Польше, где в очередной раз “приносил пользу Родине” его отец-офицер. За это время у “мводего дженикажа радецкего” (молодого русского журналиста) в приятелях образовались не только ксендз в Кракове, потомки шляхетских семей в Варшаве, но и тамошние спортсмены-единоборцы. В том числе – те, кто начинал осваивать... даже еще не совсем модное тогда в Восточной Европе каратэ. Становиться с ними в строй и кричать “Ки-Ай!” – времени на каникулах не было. Однако интерес к увиденному-услышанному возник. |

|

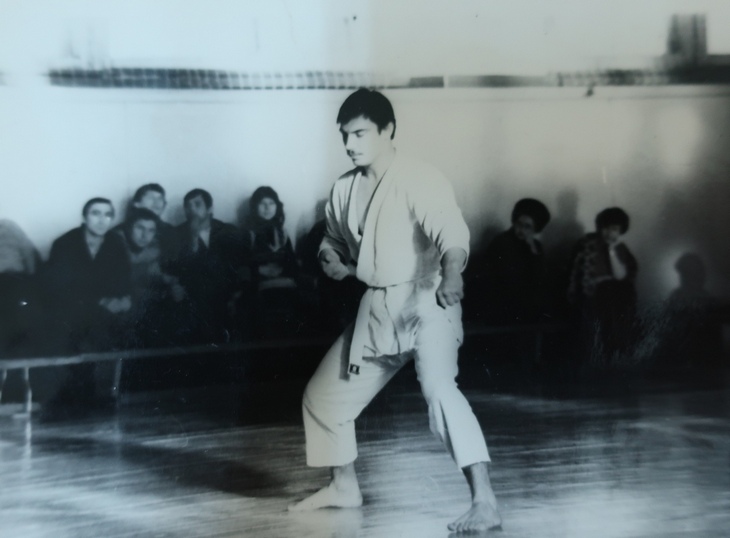

“Творческий поиск” Игоря с Владимиром спровоцировал отец последнего – дядя Ефим. Был он директором магазина и однажды (при своих весьма и весьма скромных внешних параметрах и солидном уже возрасте) каким-то хитрым ударом “выключил” ноги у молодого бугая-хулигана, накинувшегося на продавца. Прочитав необходимую мораль, дядя снова “включил мальчика”, и тот, вскочив с колен, ошарашенно исчез... А “слава в народе” – осталась. Тут и выяснилось то, что отец скрывал даже от сына. В годы Великой Отечественной он, совсем тогда еще хилый пацан, в Комсомольске-на-Амуре за хлебные карточки учился у местного корейца искусству “постоять за себя”. Всякая сила – хранит опасность. Поэтому даже “засветившись”, отец не очень баловал сына единоборческими поучениями. Но кое-что показывал. Этого “кое-что” вполне хватило Владимиру, чтобы со временем стать признанным лидером в зарождавшемся забайкальском каратэ. Мы тоже старались не отставать от друга. Честно “дрались” на соревнованиях, проходили аттестацию на пояса. |

|

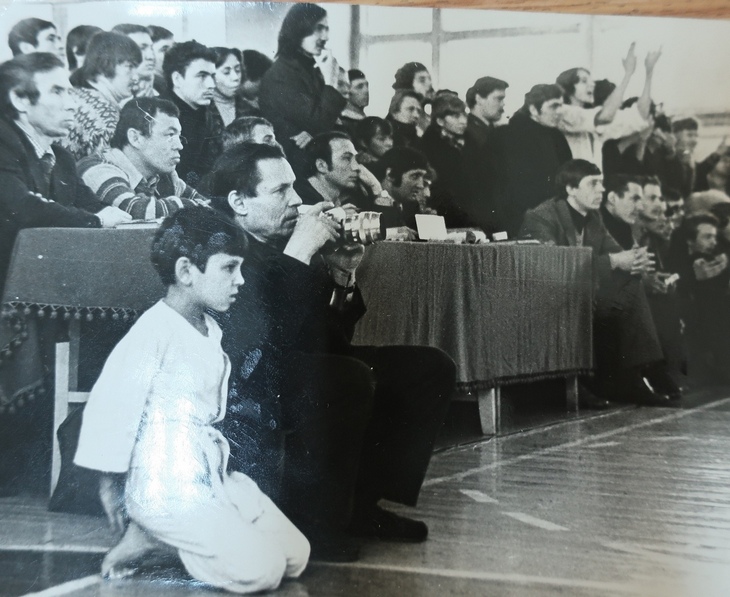

В 1976–77 годах процесс “зарождения”, что называется, – попер. Из Москвы почти одновременно в Читу приехали: офицер-двухгодичник Гена Котенёв (киокушин) и молодой кандидат наук Олег Юферев (сонэ). В спортроту ЗабВО призвали большую группу питерских шотокановцев. Все “понаехавшие” организовали вокруг себя группы учеников, так что и “драться” аборигенам было с кем, и одновременно – наполняться новой информацией. “Читинскими делами” заинтересовались москвичи. Вышли на Владимира. Помогли организовать первую федерацию. Начались уже более серьезные соревнования (на фото: крайний слева за судейским столиком – автор этих строк, второй справа – Владимир Попов). Венцом тогдашних мероприятий стал Первый чемпионат Читинской области. |

|

Вот – памятное фото с него. Очень символичное. Крайний слева – прогрессивнейший руководитель городского, а затем и областного спорткомитета Борис Петрович Максимов. В 1976-77-м он реально поддержал каратэ. В начале 80-х – крепким плечом подпер Читинскую городскую, а после областную федерацию традиционного ушу (об этом чуть позже). |

|

На самом переднем плане, в белом кимоно, – Сережа Трифонов (младший сын Игоря). Талантливейший парень. В свои 7–8 лет “с легкой папиной руки” покорял всех мастерскими ката... Много лет спустя я встретил в городе уже взрослого Сергея. Полюбопыствовал: мол, хоть маленько по старой памяти катаешь? В ответ услышал: “Дядь Леш, Вы что, смеетесь? Да мне тогда на всю жизнь поотшибало от этих кат охоту...” |

|

Увы, “катание” (исполнение комплексов), да и спарринги бесконечные – как просто набор движений, даже самых изысканных, “кончали” со временем энтузиазм – не только у Сергея. Без соответствующих философии, образа жизни они делали живое искусство пластмассовой пальмой в пластмассовой же кадке. |

|

Понять это уже в то время мне помог человек, “случайно” оказавшийся на фото рядом с Сергеем, – профессиональный фотомастер по фамилии Лобанов. Глубочайший интеллектуал, знаток йоги, восточной философии, он заинтересовался каратэ как новым для себя эстетическим феноменом. А моей персоной, – как явно не “строевым” военным человеком. На память о нашей дружбе в моей библиотеке с конца 70-х – копии дореволюционных книг йогина Рамачараки, лекции Свами Вивекананды, “Тантра, Нада, Крийя Йога” Свами Шивананды, “Криптограммы Востока” Ж. Сент-Илера, подшивки журнала “Изида” за 1913-1915 годы и многое что другое. На впитывание всего этого находилось время – ввиду отсутствия в комнате “штабной” общаги телевизора, и интернета – в принципе. |

|

Те соревнования стали... лебединой песней моего каратэ. Ибо! На них я пригласил одного из первых моих знакомых читинских китайцев и услышал после его отзывы – о том, надо или нет так высоко “размахивать ногами” в реальном поединке и о том, что “среди наших людей” в Чите есть у кого поучиться, как это делать правильно. Впрочем, это тема уже для другой подачи. |

|

Ах, да! Намного позже был еще один знаковый момент, связанный с карате. В самом начале 90-х, поздним вечером, мы “индивидуально” тренировались вместе с тогдашним Цуй Цзином, а теперь вполне заслуженным Наставником У Сюем, в помещении Читинской школы фигурного катания, где он тогда жил. Неожиданно в дверь зала постучали. На пороге возник мой знакомый молодой офицер Саша Кузнецов (“черный пояс” по Шотокану) с... пятикратным чемпионом мира, лучшим учеником шихана Каназавы – мастером Мураками. Оговорюсь – это тоже не “цирк”. В то время, с искренней подачи Владимира Попова читинское каратэ “звучало” далеко за пределами Забайкалья – один чемпион мира в тяжелом весе Евгений Акимов чего стоил! Стало быть – и соответствующие семинары, и визиты... |

|

Итак, были Саша Кузнецов, Мураками и... настойчивое желание Александра услышать мнение мэтра о “предмете изучения” старшего по возрасту товарища, то есть меня. Мураками говорил по-английски. Четко. Конкретно. Вообще, в нем, как говорится, за версту, был виден настоящий воин: крепкий, прямой, открытый. В переводе на русский настоящий этот воин сказал примерно следующее: “Комментировать то, что я вижу, я не могу. Мое дело – спорт. А это – колдовство...” |

|

Повторюсь, уже с первого взгляда мастер Мураками не мог не вызывать к себе искреннее уважение. Судя по всему, мы тоже не произвели на него негативного впечатления. На память – даже сфотографировались. К сожалению, фото это где-то затерялось. Поверьте, тогда, в 90-е, я никак не думал, что спустя почти 30 лет, буду ностальгически “перетряхивать архив”. Впрочем, пока что мне это нравится, потому – продолжение следует! |

|

|

|